![]()

2018年11月にマークレビンソンNo52とNo536、JBLProject EVEREST(エベレスト)DD67000を聴く機会があった。

1300万円ほどするハイエンドオーディオセットだ(^。^)y-.。o○

音痴なのでよくわからないがきっといい音なのだろう??

LAW AUDIO派の私に製作の意欲に火が付いた。

そこで考えた、10年ほど前にトライパス社(TRIPATH)のデジタルアンプIC TA2020が

良い音だと話題になったことがあった。

「音が良いから聞いてみな」と友人が自作したTA2020のアンプ基板を貸してくれた。

その時は壊れていて音を出すことが出来なかった。

それから最近になってその音が気になって自分でも作ってみようと考えるようになった。

その前に完成品を買ってみて良かったら作ることにした。

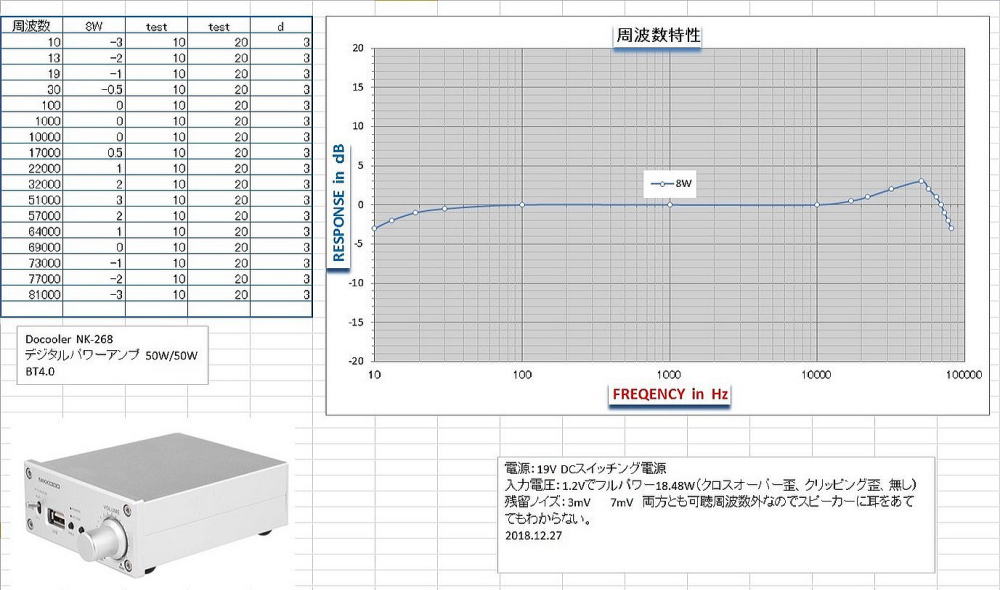

最初に購入したのが「Docooler NK-268」 デジタルオーディオパワーアンプ BT4.0

50W/50W電源アダプター付属というアンプ。

パネルを見ると今は無いが「カラオケの日光堂」のロゴが入っていた。

怪しい中華アンプだ。

電源も付属しているので他に何もいらない。

さっそく視聴する。

これがけっこう良い音で鳴ってくれる。

AUX入力よりブルートゥースのほうが良い音で鳴った?

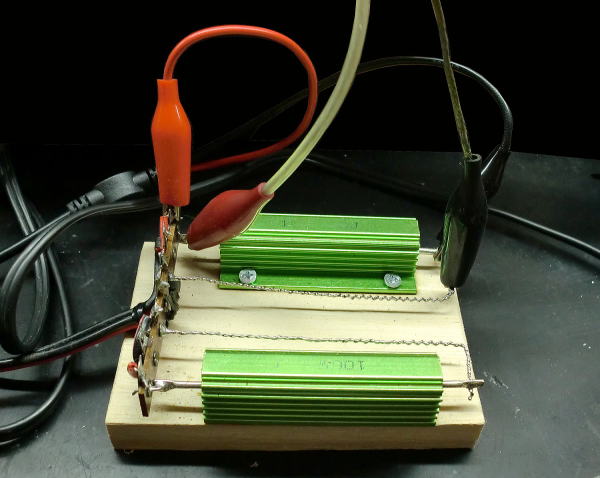

100W8Ωのダミー抵抗を買って測定してみた。

100W 8Ω のダミー抵抗(メタルクラッド抵抗)↓

電源が19Vだとクリップする直前で18.48W

入力信号を増やすと30W位まで出た。

周波数特性は50KHzに3dBのピークがあるが聞こえない周波数なので問題はない。

この音によろめいて、さっそくD級アンプを作ることにした。(^。^)y-.。o○

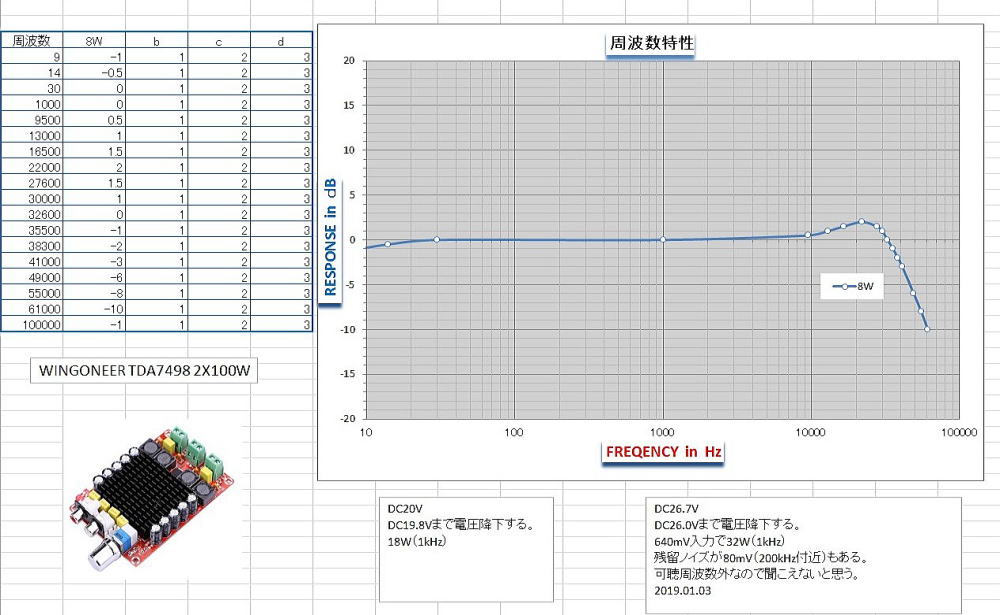

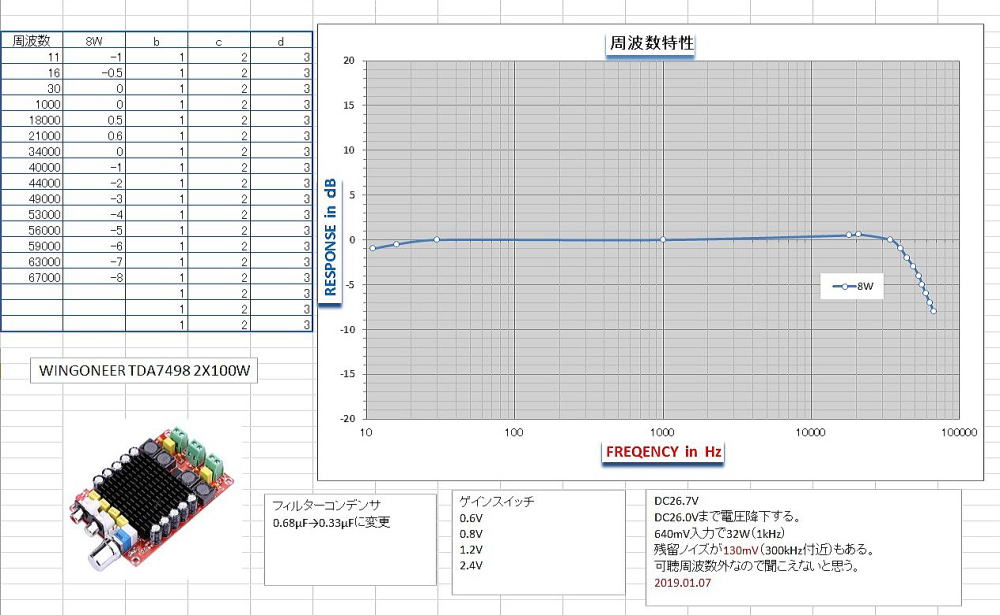

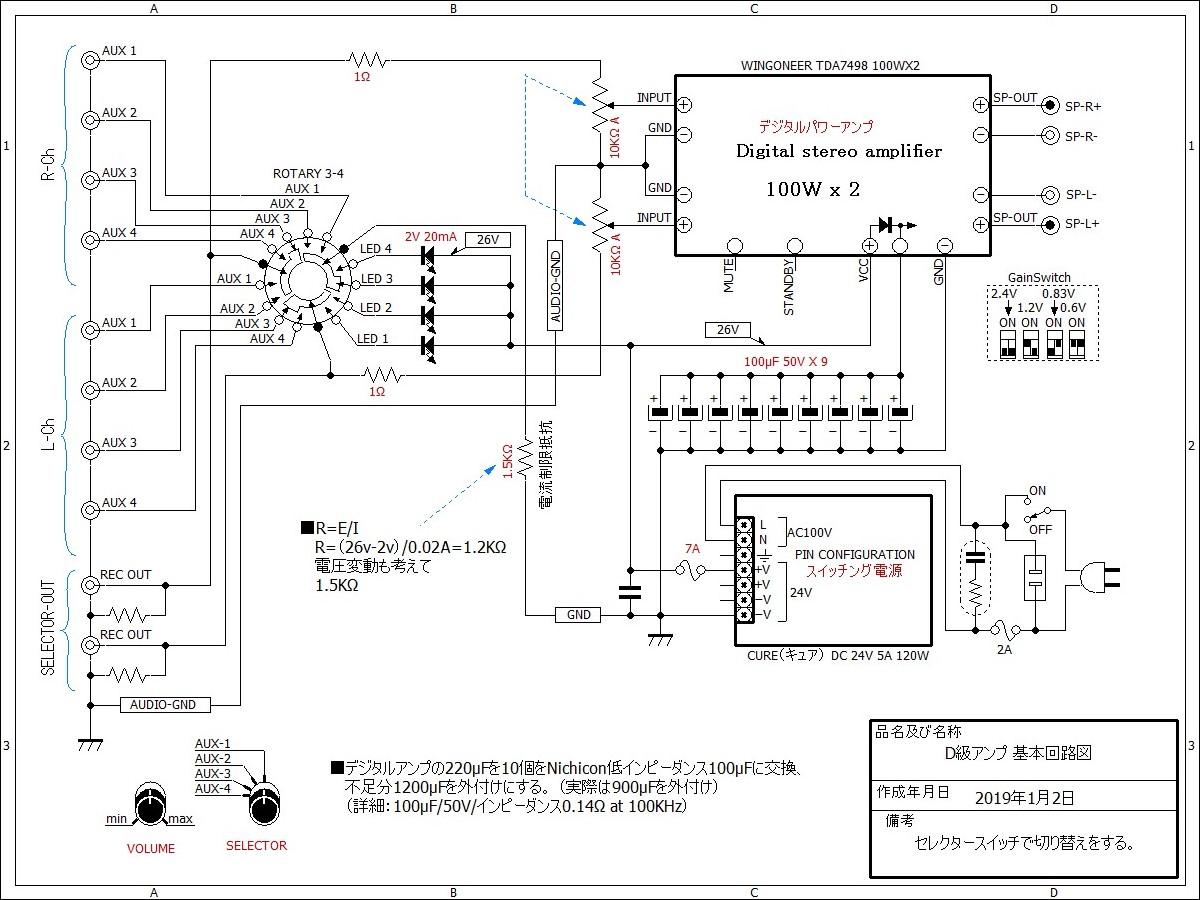

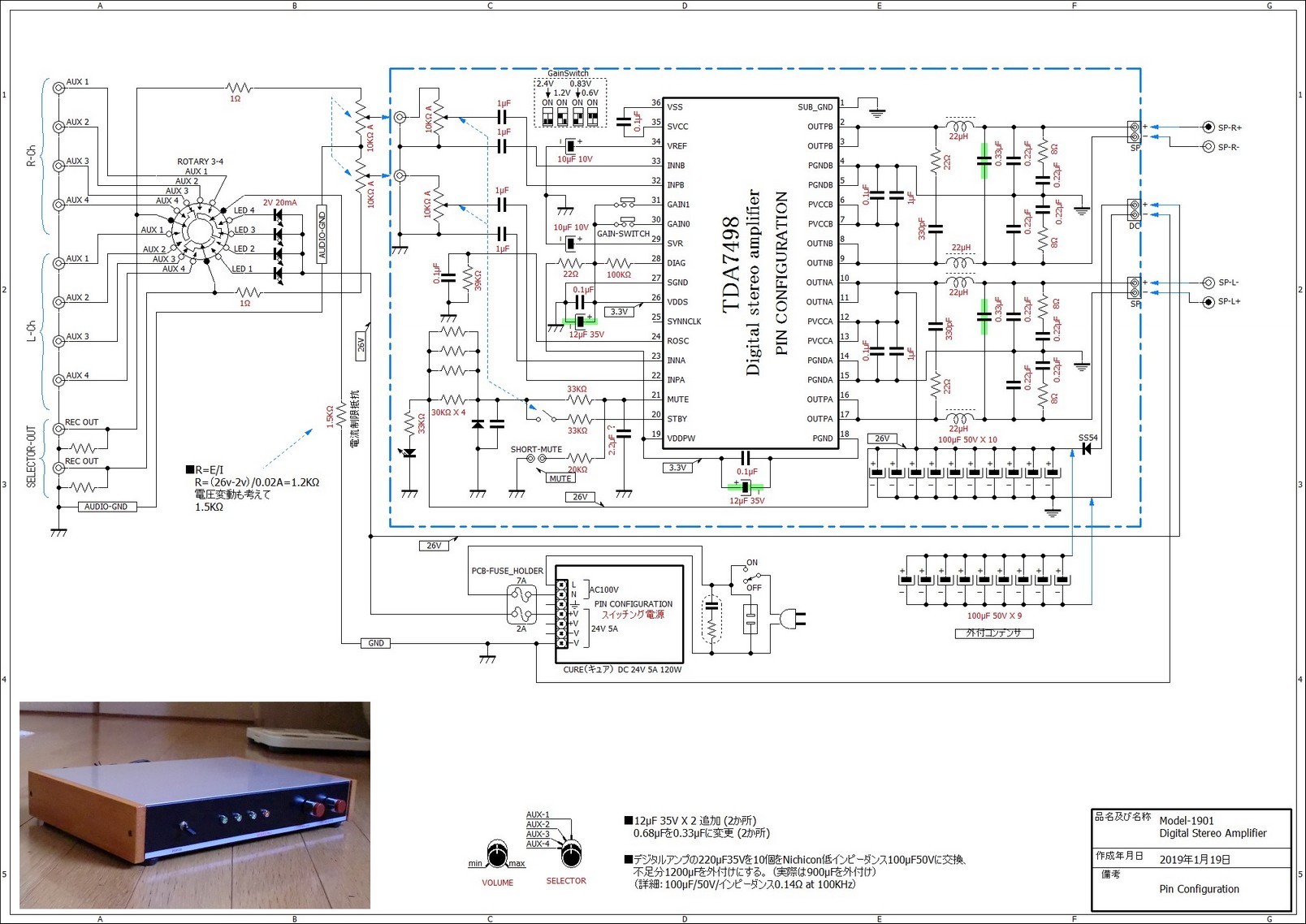

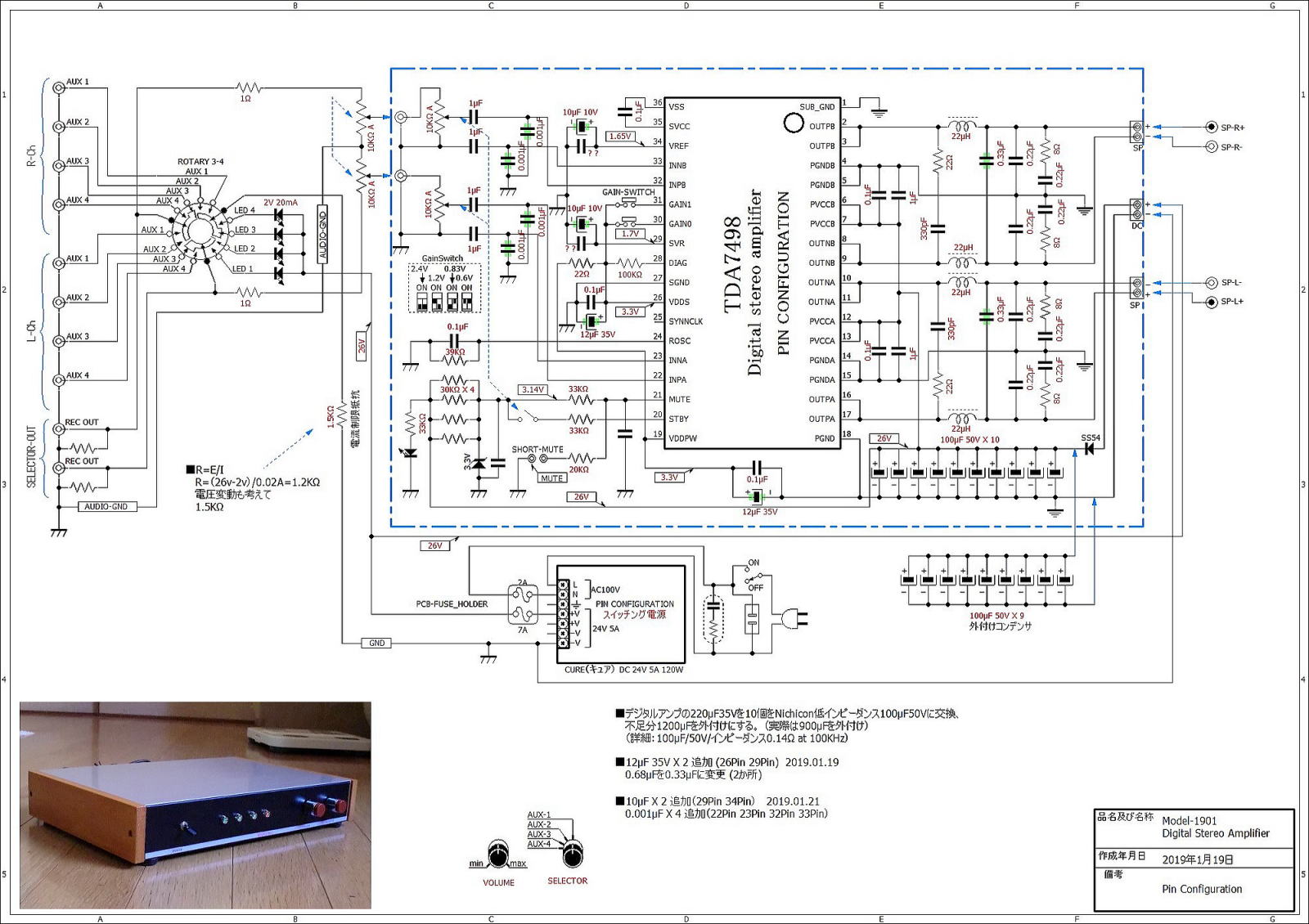

STmicroという会社のIC:TDA7498基板完成品セット「WINGONEER TDA7498 2X100W」を購入した。

VCC:34Vで80W + 80W (8Ω)出るらしい。

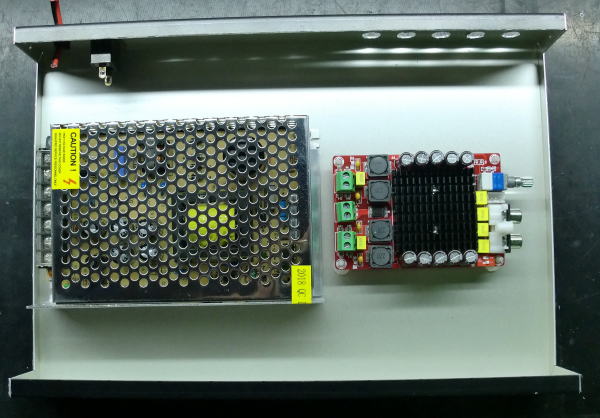

それとスイッチング電源「CURE(キュア) AC DC コンバーター 24V 5A 120W 」を購入した。

シャーシはタカチ電機工業のYM-300

シャーシー加工の前にアンプの特性を確認しておこう。

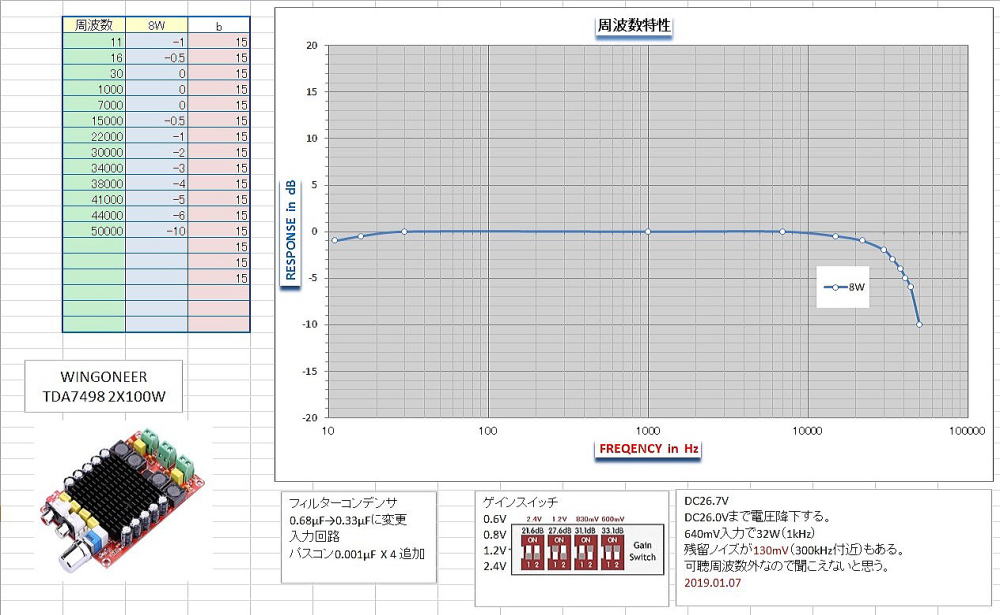

スイッチング電源を最大26.7Vにセットしてパワーオン。クリップ寸前の出力が32W

入力信号を増やすと50Wまで出た。

周波数特性は22KHzに2dBのピークがあった。

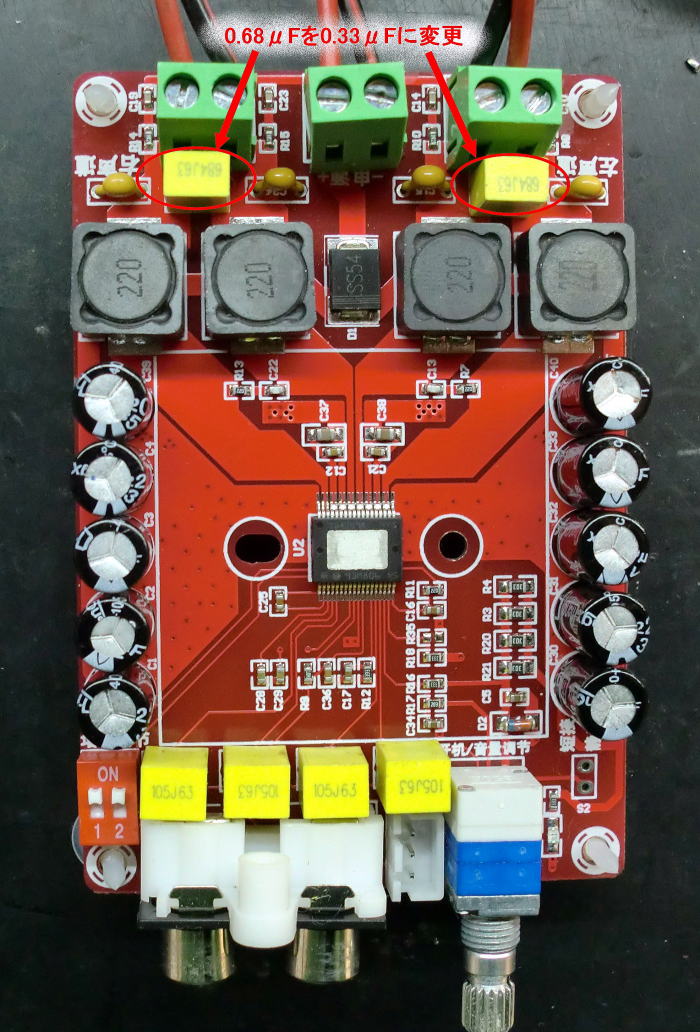

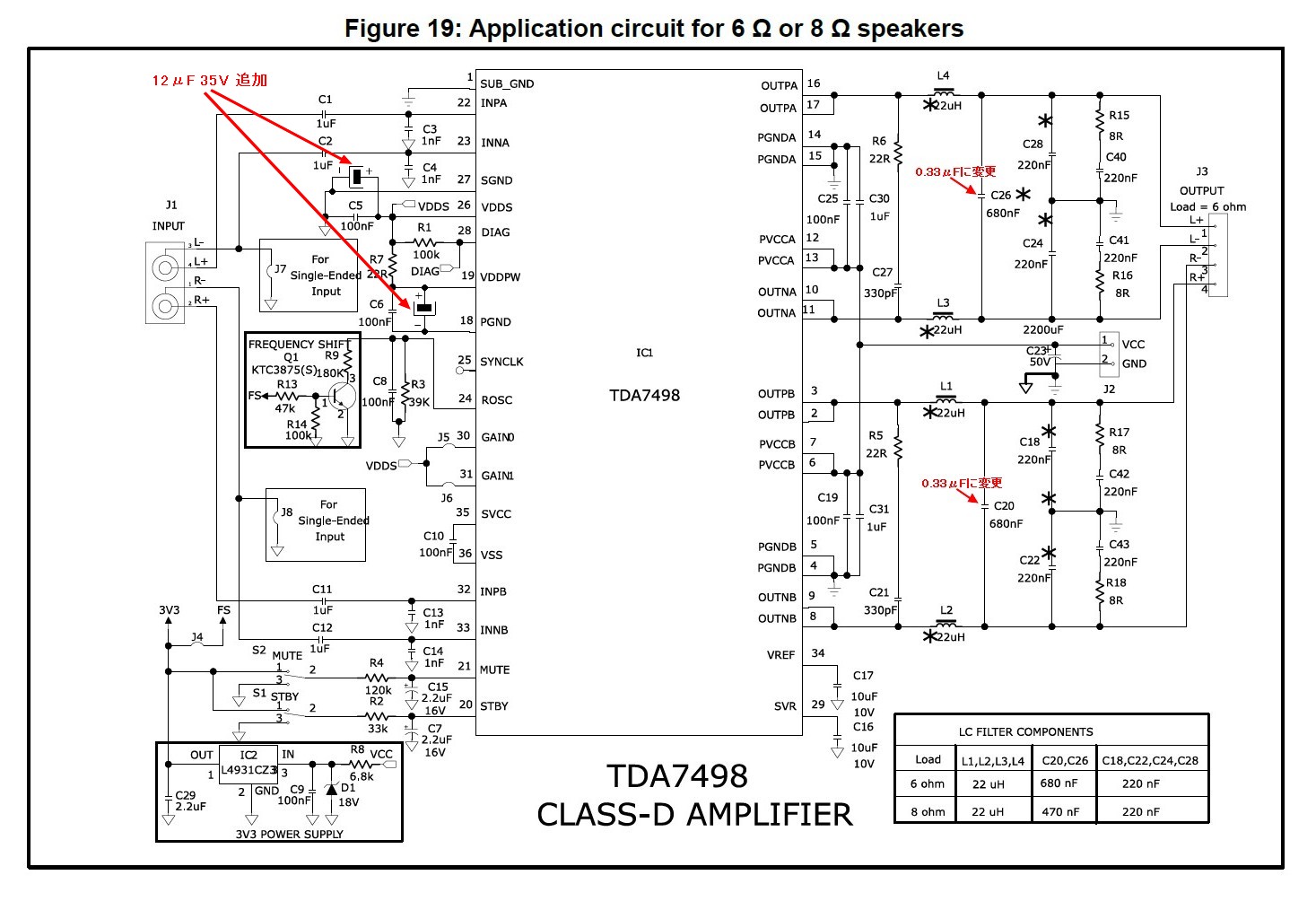

出力のフィルターの定数を0.68μFから0.33μFに変えた

高域のピークも無くなり、やっとオーディオアンプらしくなった。

ボリュームをしぼって残留雑音を調べたらなんと70mVも出ていた。

一般に1mV位なのに??

原因はスイッチングのノイズで300KHzだった。

このノイズはスイッチングアンプでは避けられないようだ。

聞こえないノイズでも残留ノイズというのかは解らないが??

対策が有ったらあとで考えることにして??

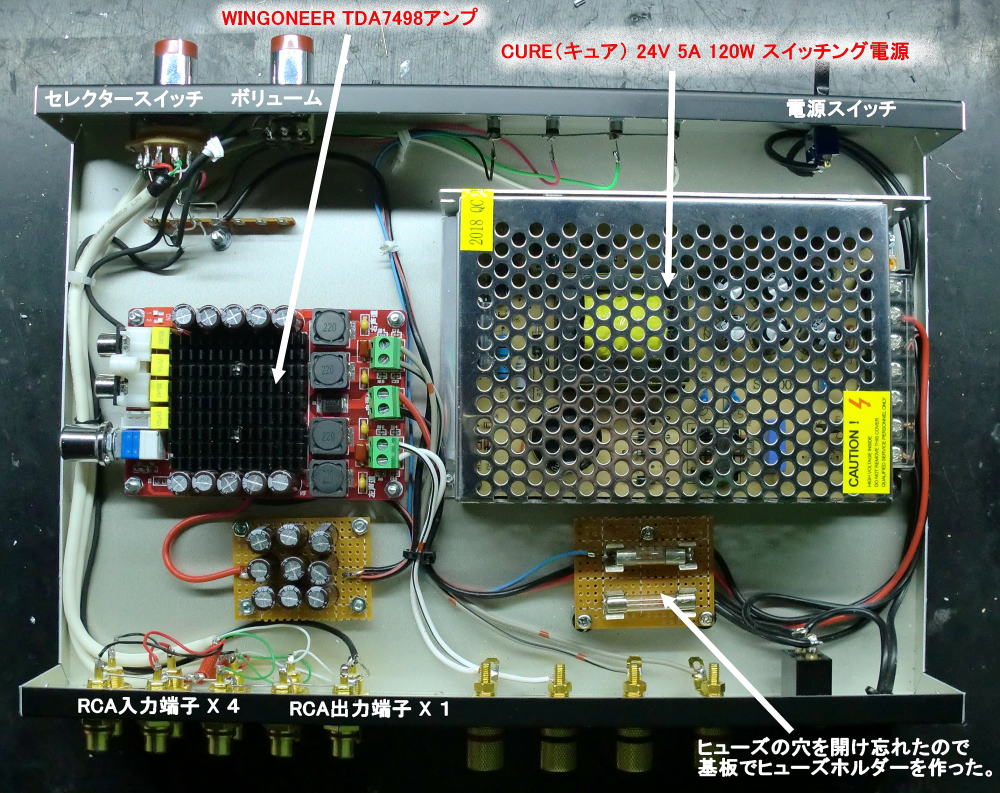

①シャーシの加工

前面に電源スイッチとLEDランプ、ボリューム、セレクタースイッチを配置。

後面にRCA入力4系統と出力1系統、スピーカー端子、ACアウトレット、を取り付けるようにした。

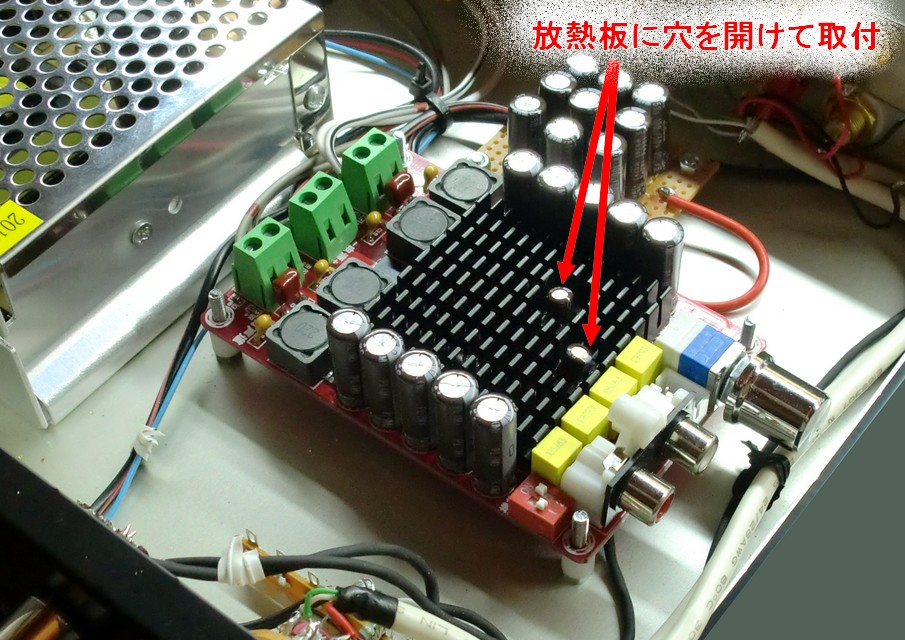

②部品のレイアウト

部品を取り付け、配線をして完了。

③配線

組み合わせて作ったのでむずかしいことはほとんどなかった。

中華アンプで問題が起こるとしたら電解コンデンサかな?念のためにNichiconの低インピーダンス100μFに交換した。

アンプボードにボリュームが付いているが使わずに外付けにした。

このアンプボードはゲインスイッチがありフルパワーを出すのに必要な入力電圧を切り替えることが出来る、かなり感度が高いのでプリアンプは必要ない。

ラックスの真空管プリアンプをつなげると明らかに音が濁った。そこで電子回路はできるだけ排除してこのアンプだけにした。

回路図

④両サイドに飾りパネルとネームラベルを付けて完成。

30W + 30W を余裕で出力できる特性も平坦で音質的にも優れていると思う。(個人の感想です)

調整、測定結果は後日アップします。

![]()

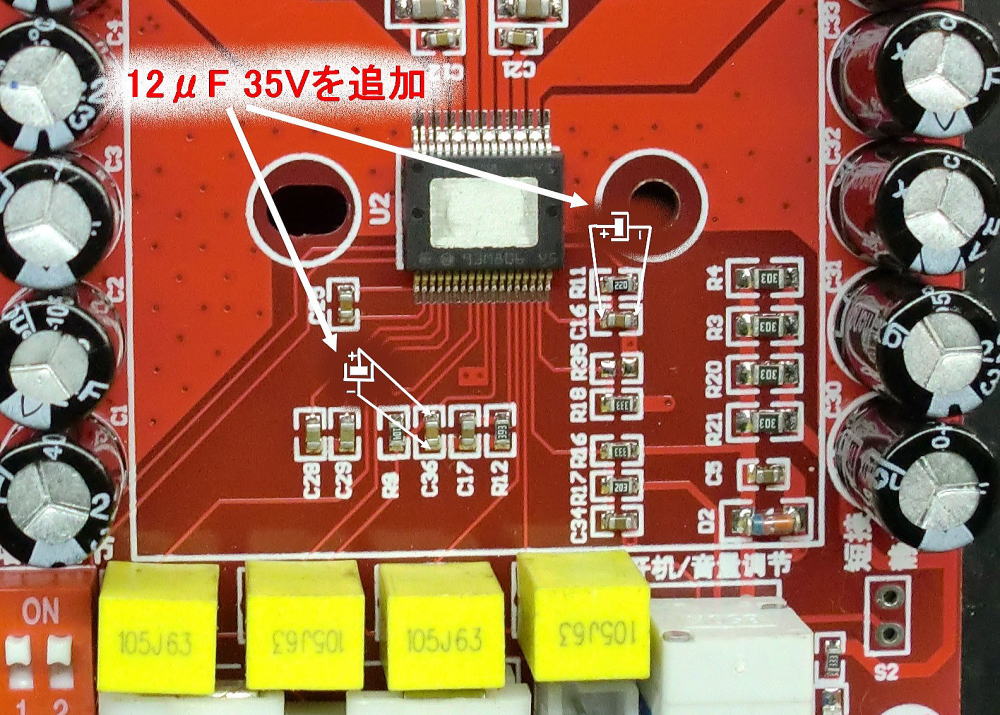

19番ピンの電力段の3.3V電源と26番ピンの信号ブロック3.3V電源の0.1μFに並列に12μF 35Vを追加した。

少しでも信号ブロックと電力段の電源が安定しお互いに影響がないようにした。

放熱板を外しコンデンサを半田付けした。

放熱板に穴を開けて取付した。

このコンデンサを追加しても周波数特性は変わらないが、音に余裕が出たようだ。(意味がわからん)

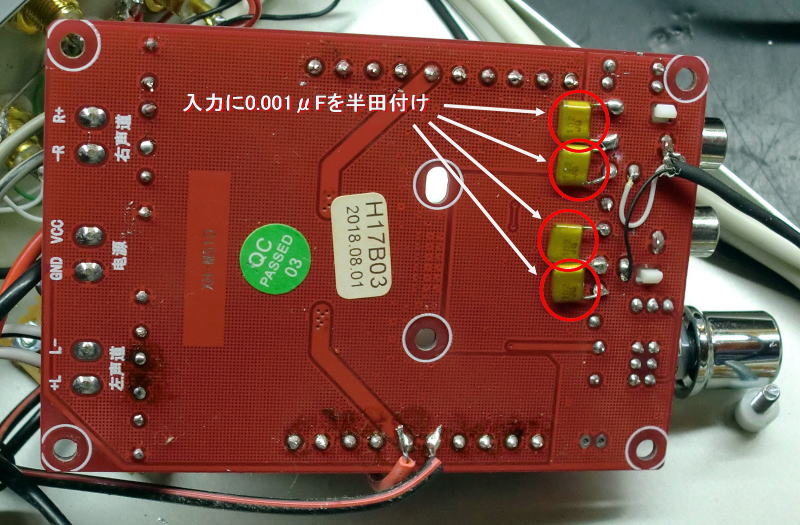

STmicroの回路図を見ると入力に0.001μFのパスコンが4個入っているこの基板はコスト削減のためか?付いていない。

さっそくこのコンデンサーを付けることにした。

周波数特性は下図のとおり22KHzで-1dB。

20Hz~20KHzまで-1dB以内に収まった。

![]()

2019年1月以降は真空管アンプをやめてこのアンプのみを使用しています。