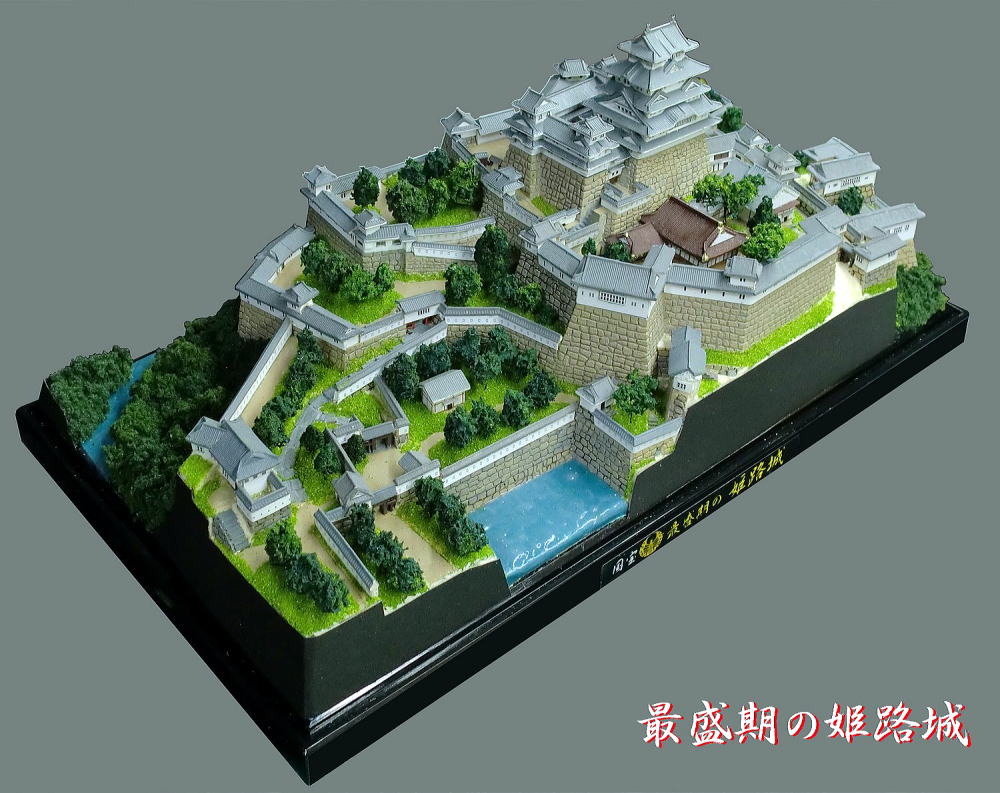

現在の姫路城→最盛期の姫路城

![]()

現在の姫路城→最盛期の姫路城

フジミ模型 名城シリーズ

姫路城 1/850

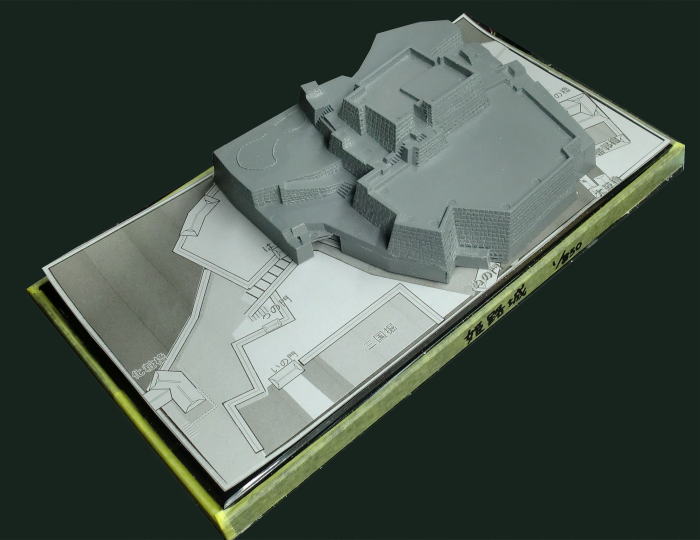

フジミ模型の姫路城1/850はグーグルの地図と重ねると正確にできているようだ。

これを切り刻んでダイソーのコレクションボックスに入れるのはもったいないと思い

WAVEのOP166というケースに入れることにした。

このケースに入れると本体丸ごと入るし

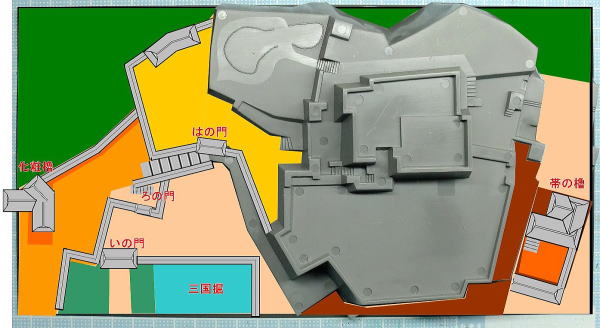

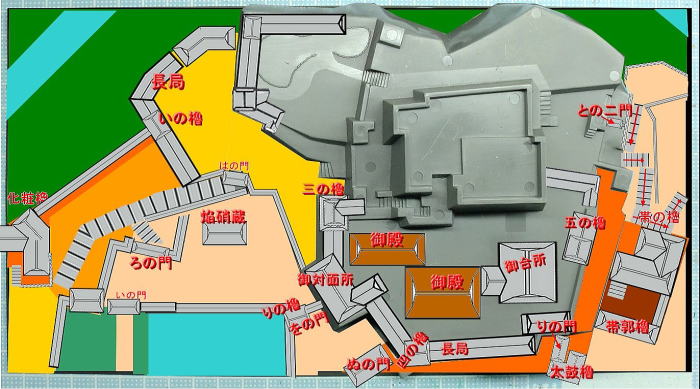

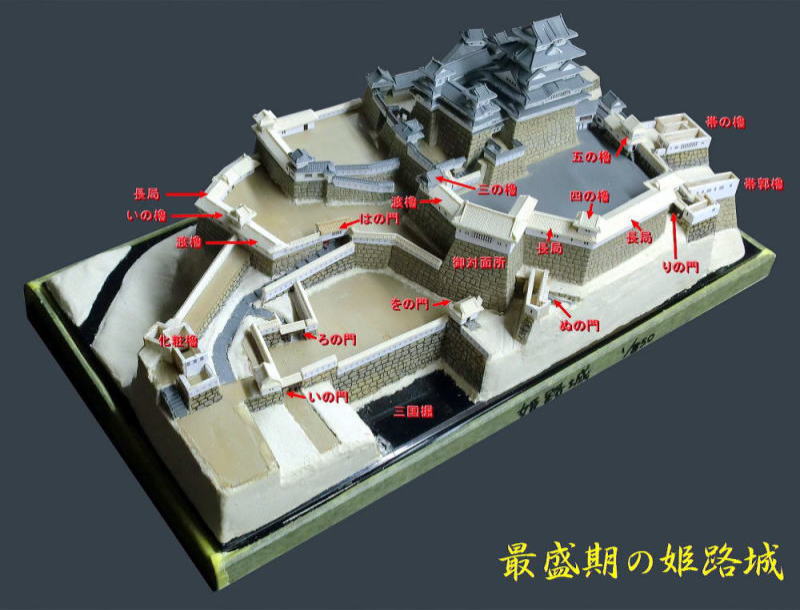

化粧櫓、帯の櫓、いの門、ろの門、はの門、三国掘など表現することができる。

グーグルの地図と重ね合わせてみた。

このプラモデルの石垣は細かくてワンパターンだ!

しかも水平ではなく斜めになっている(-_-メ)

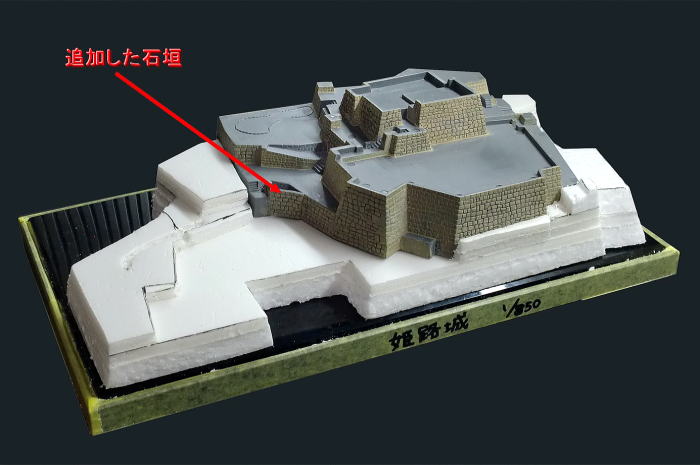

拡幅する部分の石垣と同じにするために電気ドリルで全て掘りなおした。

石垣の手直し。

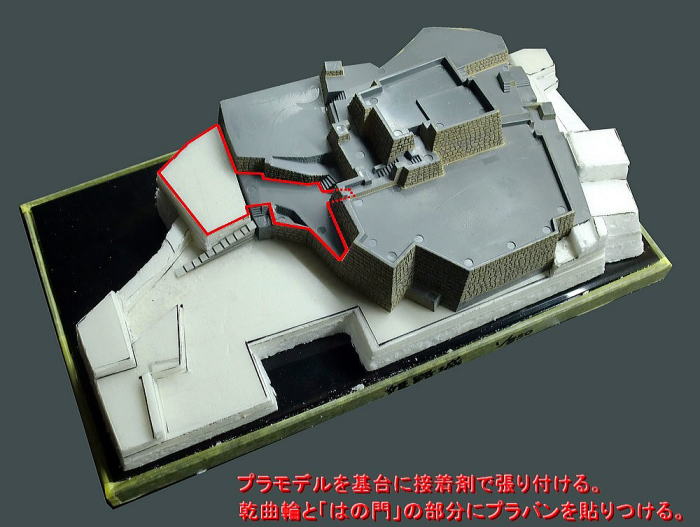

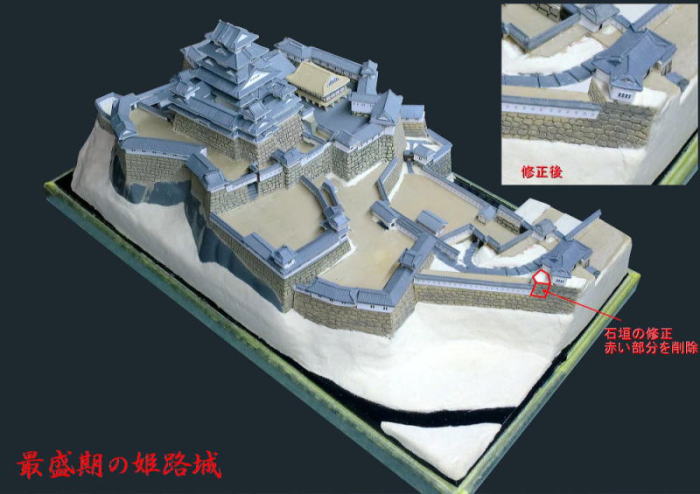

はの門の石垣が実際と違うので修正した。

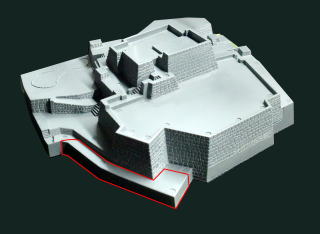

赤色の部分を切り取り切り取った部分を補強した。

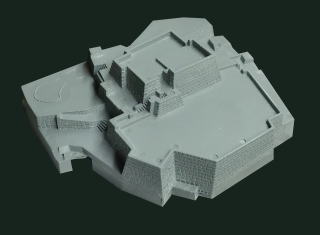

ケースの基台に配置図とプラモデルを載せてみた。

こんな感じかな?

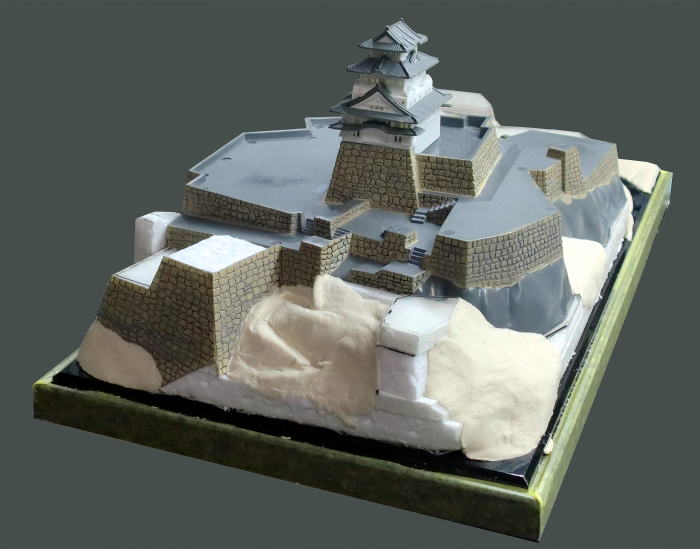

発泡スチロールで大まかな地形を作る。

石垣の塗装

ダークイエローに艶消剤を入れて塗装する。

艶消しグレーでドライブラシ塗装をする。

乾燥したらドリルで掘った溝を0.5mmの黒色ボールペンで書く。

ちょっと載せてみた。

平らな部分へプラバンを貼りつける。

「はの門」につながる石段を作ってみた。(^。^)y-.。o○

プラモデルの石垣をプラバンに接着剤で張り付ける。

「乾曲輪」と「はの門」の部分にプラ板を貼りつける。

乾曲輪の石垣と腹切丸の石垣をプラバンで作る。

土の部分を木粉ねんどで形状を作る。

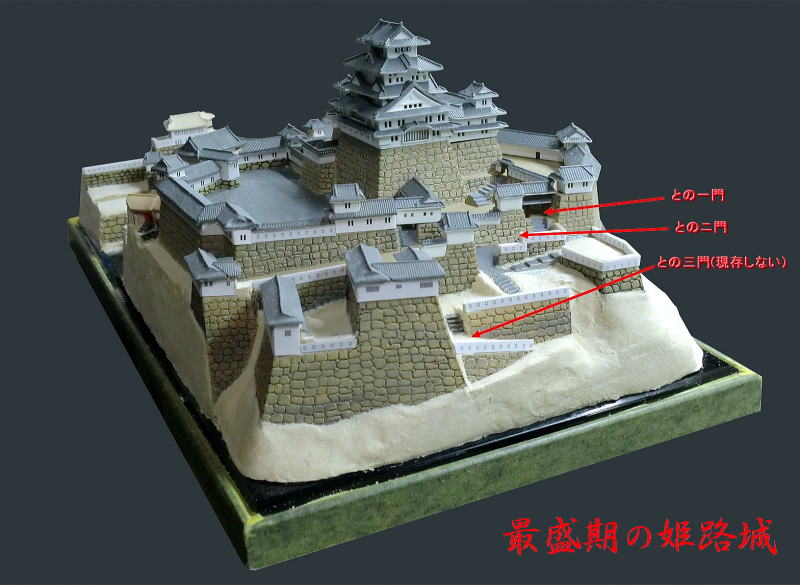

との二門より下りの地形を木粉ねんどで作る。

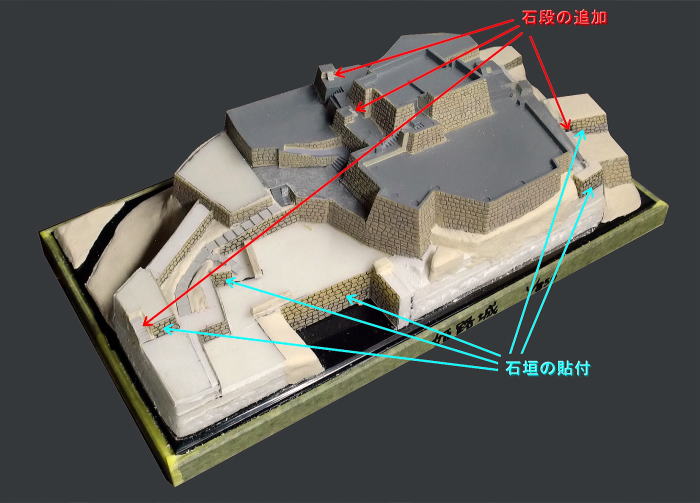

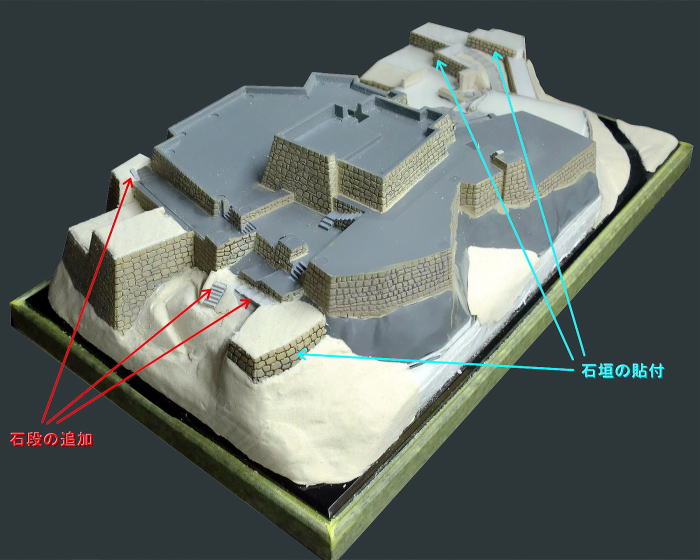

フジミ模型の姫路城には「イの渡櫓」と「水の二門」に石段がついていないので追加した。

「化粧櫓」「帯の櫓」から「腹切丸」への石段を追加した。

厚紙を切って階段状に貼り付けただけ(^。^)y-.。o○後で塗料で補強する。

「化粧櫓」「三国掘」「帯の櫓」その他の石垣を貼りつけた。

「との二門」を下る石段、「太鼓櫓」の石段、その他追加(^。^)y-.。o○

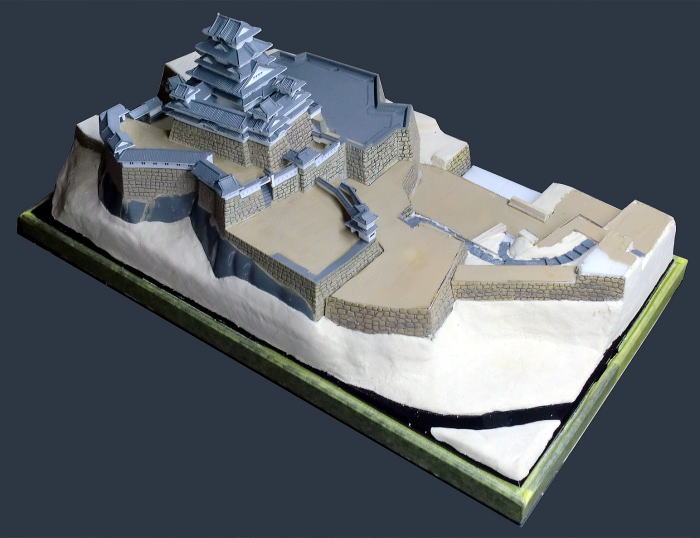

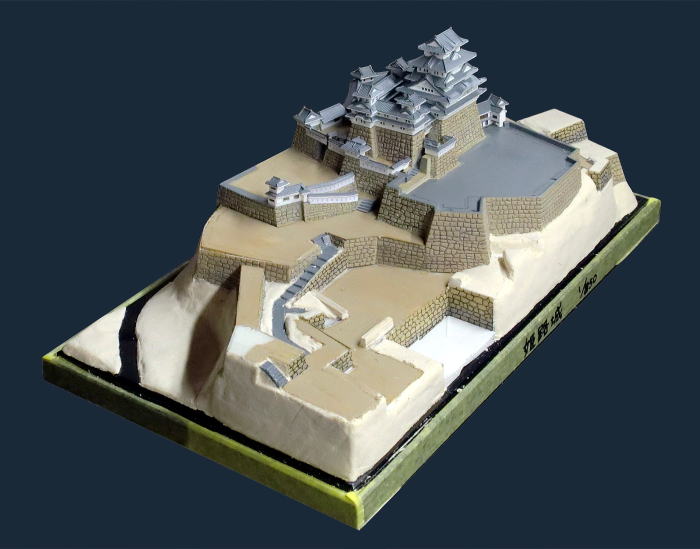

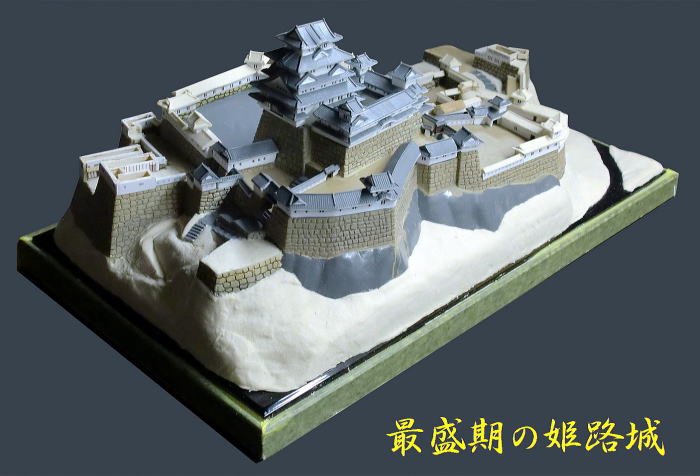

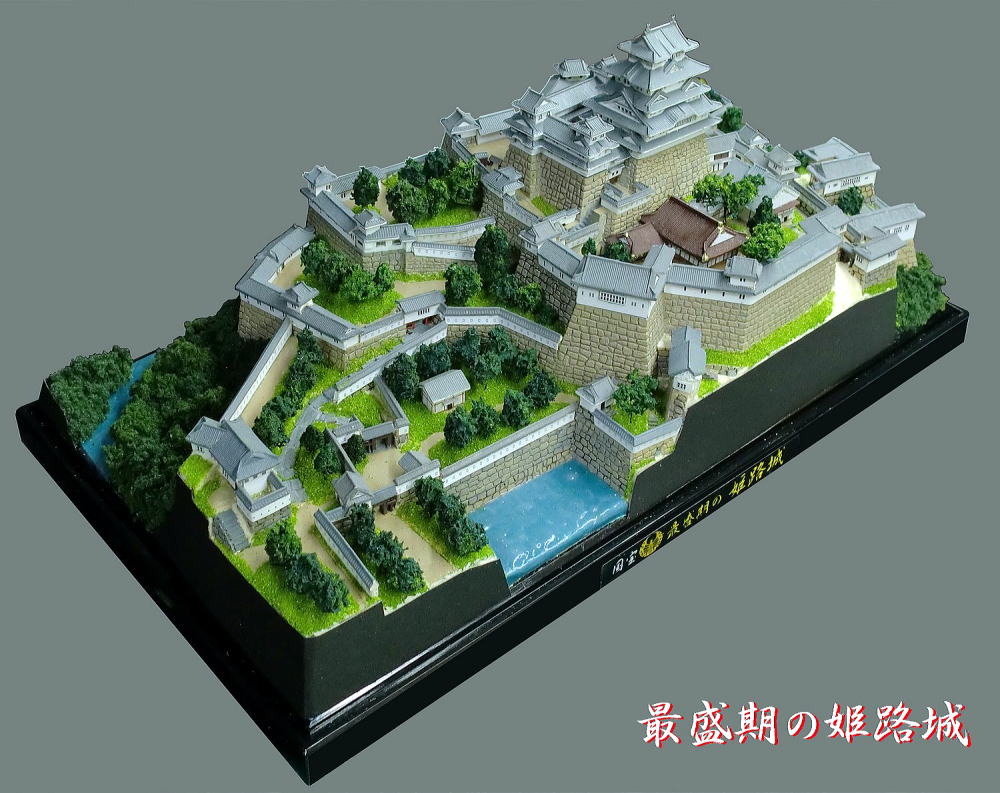

プラモデル本体を製作し載せてみた。

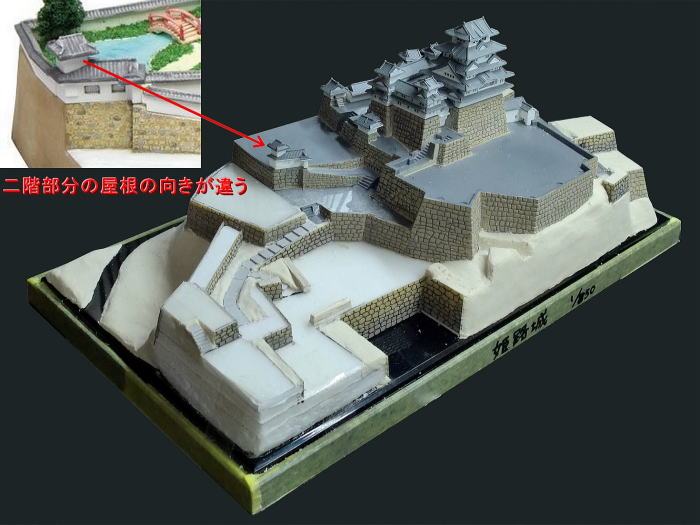

このプラモデルの「にの門」の二階部分が実物と方向が違う、正方形なので90°回して取付(^。^)y-.。o○

1/850スケールは小さくてかなりの部分が省略されている。

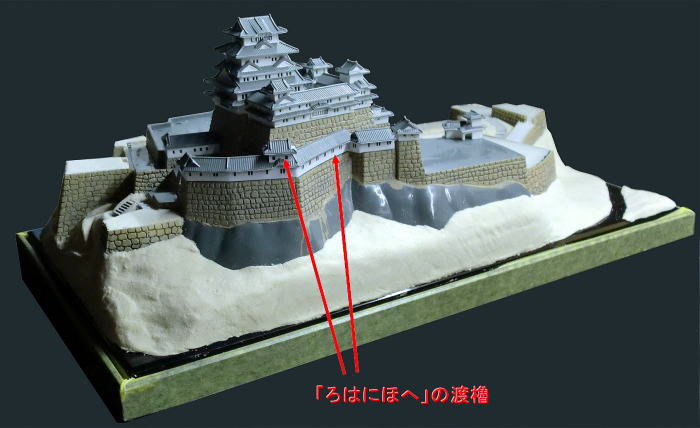

イ・ロ・ハ・ニ・ホ・ヘの渡櫓に窓が一つも無い(>_<)

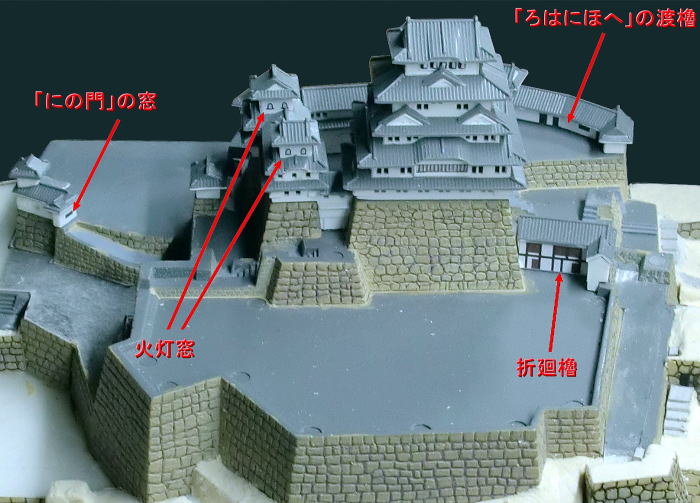

「ろ・は・に・ほ・へ」の渡櫓にエクセル・ワードで作ったシールを貼った。

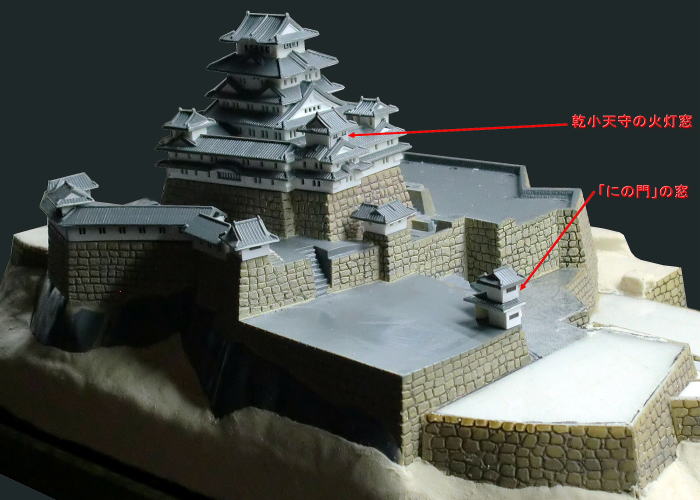

「乾小天守」「にの門」にエクセル・ワードで作ったシールを貼った。

「にの門」と「乾小天守」「西小天守」の火灯窓、「折廻櫓」、にエクセル・ワードで作ったシールを貼った。

「ろはにほへ」の渡櫓の内側にもエクセル・ワードで作ったシールを貼った。

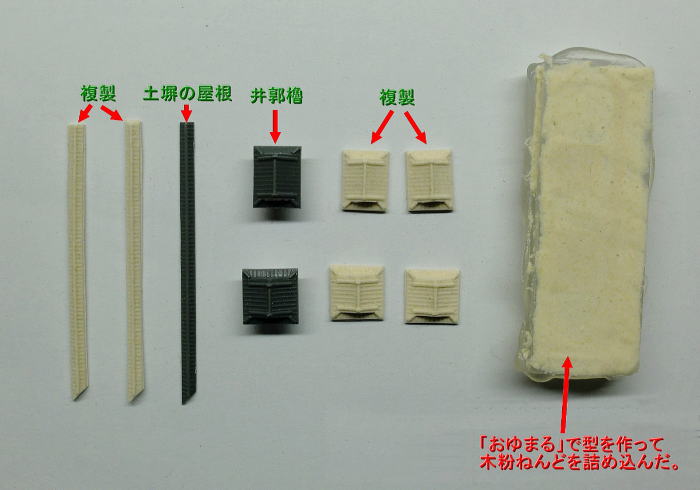

このプラモデルの井郭櫓の屋根と土塀の屋根が他にも使えそうなので

「おゆまる」で型を取り木粉ねんどで複製した。

地面の部分をダークイエローの艶消しで塗装。

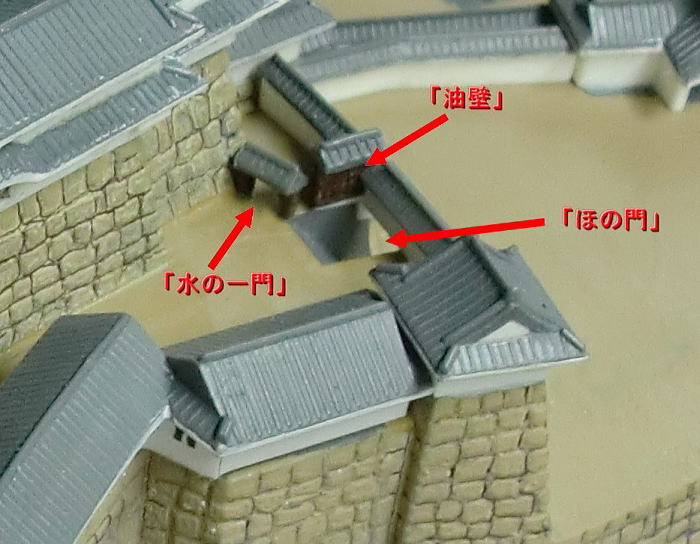

「にの門」と付近の土塀接着。

「ほの門」と付近の土塀接着。

このプラモデルは「水の一門」も付いている。

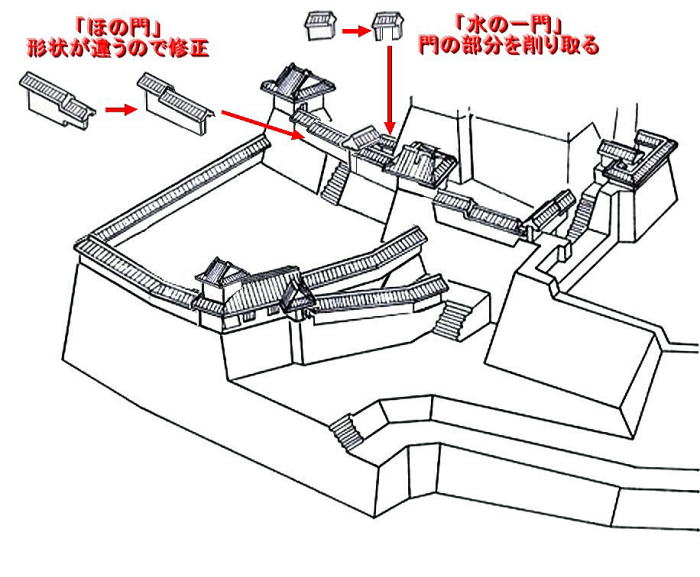

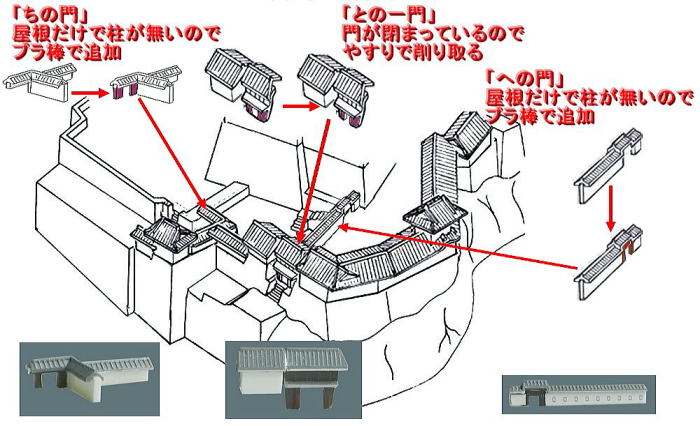

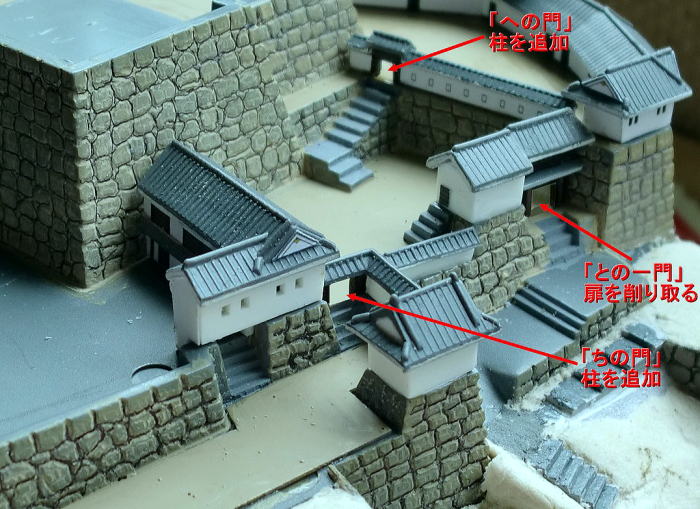

「西側の門」の加工

「ほの門」形状を修正して接着。

「東側の門」の加工

このプラモデルキットの部品はほぼ全て取付出来たので(連立式天守閣群は最後に接着する)

これから追加部分の製作に取り掛かる。

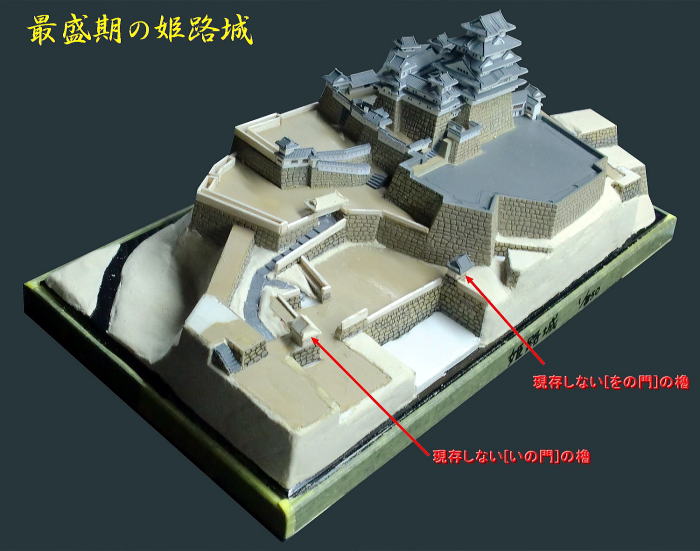

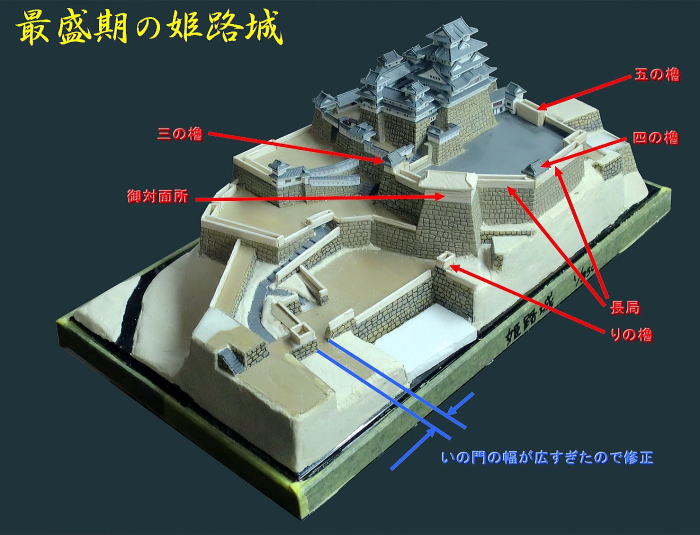

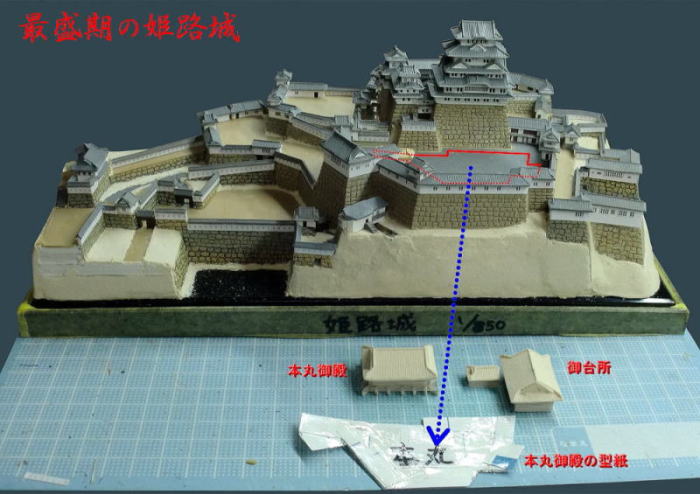

プランの練直し

最初は現在の姫路城を作る予定だったが、

広い備前丸を見ていると御殿を追加したくなった。

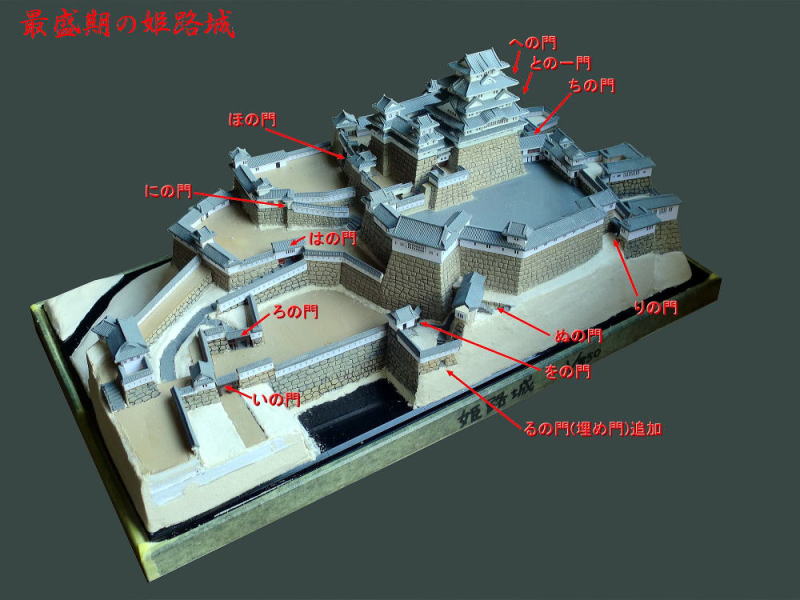

で・・・、計画変更して「最盛期の姫路城」江戸時代後期

を作ることにした。

バルサ材厚さ(1mm)で櫓と土塀の壁を作る。

櫓は4mm、土塀は3mmにした。

本丸(備前丸)内側の櫓と土塀の製作

いの門の幅が広すぎたので修正

「三国掘り」がちょっと広くなった。

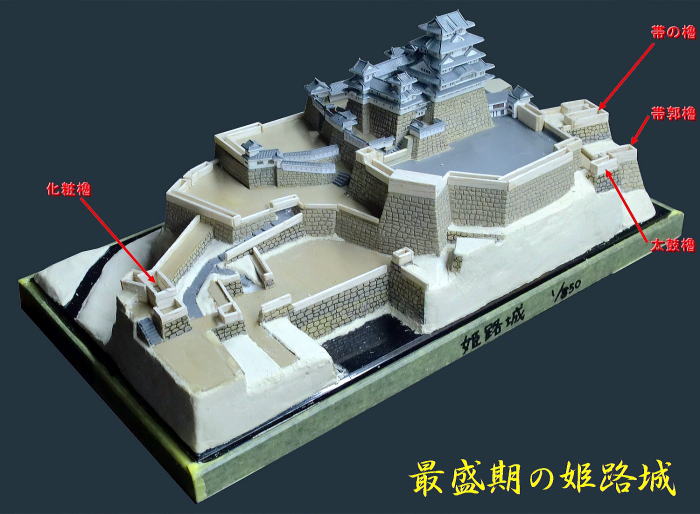

帯の櫓、帯郭櫓、太鼓櫓、化粧櫓の壁の部分の製作

上から見るとこんな感じ(^。^)y-.。o○

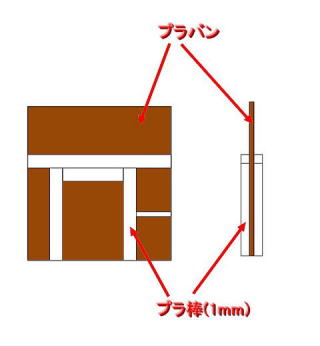

門の製作

プラバンにプラ棒(1mm)を柱として貼り付ける。

茶色で塗装する。

門の部分をくり貫く。

「いの門」「ろの門」「りの門」「をの門(現存しない)」を作った。

本丸(備前丸)と乾曲輪の屋根作りは全て終わった(^。^)y-.。o○

結構時間がかかる。

櫓にぴったりの屋根は無いので色々の屋根を切ったり?げたりして製作する。

御対面所の屋根は2つの屋根を貼り合わせて作った。

長局の長いところも2〜3個の屋根を貼り合わせた。

裏側はこんな感じ??

本丸(備前丸)の長局は170cm(実寸2mm)の石垣の上に載っている?事にして作った。

ちょうど西の丸の「レの櫓」(現存する)を参考にした。

「腹切丸」と「ぬの門」「化粧櫓」の屋根を取り付けた。

これですべての屋根が完成した。

ダイソーの木粉ねんど屋根を作っているが時間がかかりそうなので以前作った木かるねんどの屋根を使った。(^。^)y-.。o○

屋根を塗装してみた。灰色につや消し剤を混ぜて(^_^)

東側 土塀の製作

1mmのバルサ材高さ3mmで土塀を作った。

エクセルでデザインし、ワードで印刷したシールを貼りつけた。

全ての塀に屋根を貼りつけて塗装した。

これで基本形は全て終わった。

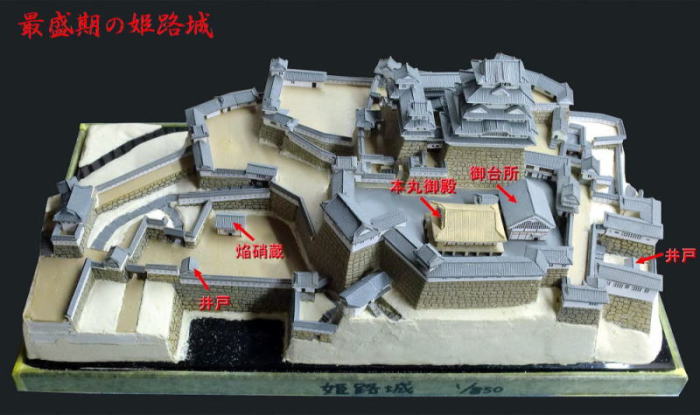

あとは本丸(備前丸)の御殿と焔硝蔵(えんしょうぐら)(武器庫)の製作にかかる。

スペースが無かったが「るの門」を追加した。(^。^)y-.。o○

本丸御殿の製作

御殿は柱で支えられた回廊がある。

御台所は白色の漆喰壁に柱?かな??

御殿、御台所とも松山城(童友社ジョイジョイコレクション)天守の屋根を複製した物

どんな感じか載せてみた。

本丸御殿はこけら葺きの屋根にして、御台所は瓦屋根の切妻。

焔硝蔵、その他の井戸は全て切妻破風にした。

石垣の修正

化粧櫓:裏の部分が実際の形状が違うためプラバンの石垣を削除修正した。

芝生の部分に木粉ねんどを貼りつける。

乾いたら水溶きボンドを塗りカラーパウダーをふりかける。

切り口の部分に黒色のカラーペーパーを貼りつける。

姫山の樹木の部分に深緑色の絵の具で塗装する。

刑部神社(おさかべじんじゃ)の追加

赤い鳥居と神殿

フォーリッジクラスタの貼付。

(木工用ボンド原液)

樹木はまだ作っていないのでフォーリッジクラスタを仮置き

本丸御殿、御台所もまだ製作途中、なかなかはかどらない((+_+))

樹木の製作

フォーリッジクラスタを木にすると丸みを帯びて、いまいち締まりがないので、

今回はダイソーの排水口フィルターを使うことにした。

排水口フィルターを細かく切って緑色に着色する。

電線をよじって0.4mm位にしたものを瞬間接着剤で取付、木の幹に使用する。

水溶きボンドを筆で塗り、緑色のパウダーを振り掛ける。

樹木を仮?取付

1本ずつ基台に0.5mmの穴をあけて取付

本丸御殿の製作

本丸御殿の形に切り抜いたプラバンに御台所と本丸御殿を載せてみた。(勝手に想像した備前丸です)

台所には通風と採光のために越屋根が付いているのが一般的なので付けた。

御殿は瓦でもよかったのですが色合いのためにこけら葺き屋根にしました。

樹木を1本置いてみた。

備前丸を両面テープで貼り付けた。

プラバンと備前丸の境目に水溶きボンドを流し込みグリーンのパウダーを振り掛けた。

![]()

ラベルを作り貼り付けた。

家紋は池田輝政の備前蝶、この時代、西の丸が整備されていなかったので、化粧櫓はまだ無かったのかな?

ま、いいか、プラモデルということでその辺はご容赦を(^。^)y-.。o○

| 姫路城の歴史 |

| 1346年 |

赤松氏が姫路に築城 |

| 1580年 |

豊臣秀吉が、黒田氏から姫路城を譲られ、改修 |

| 1601年 |

池田輝政が大改修を始める。 |

| 1609年 |

大改修完成 |

| 1617年 |

本田氏が入城、西の丸などを整備 |

| 1749年 |

酒井氏が入城、幕末に至る |

| 1874年 |

陸軍歩兵連隊が置かれる |

| 1964年 |

天守の解体修理完了 |

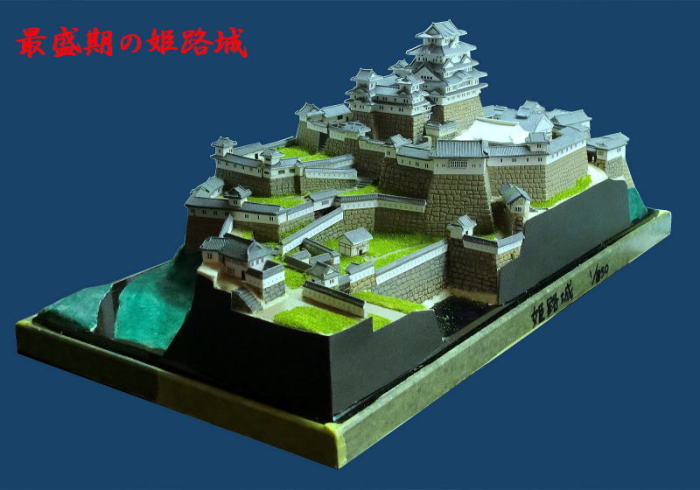

大体完了した、あとは、細かい修正と鯱の取付かな? (^。^)y-.。o○

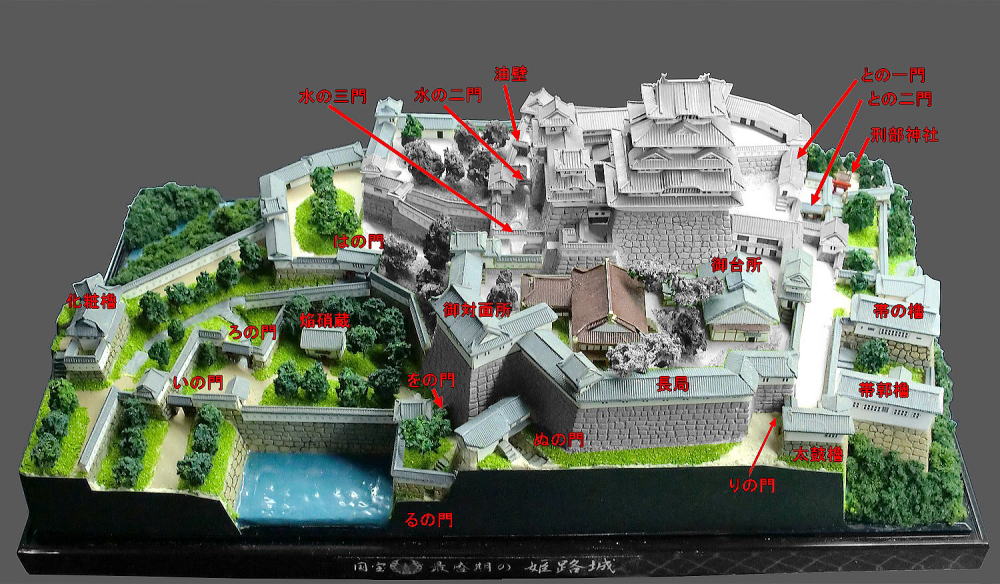

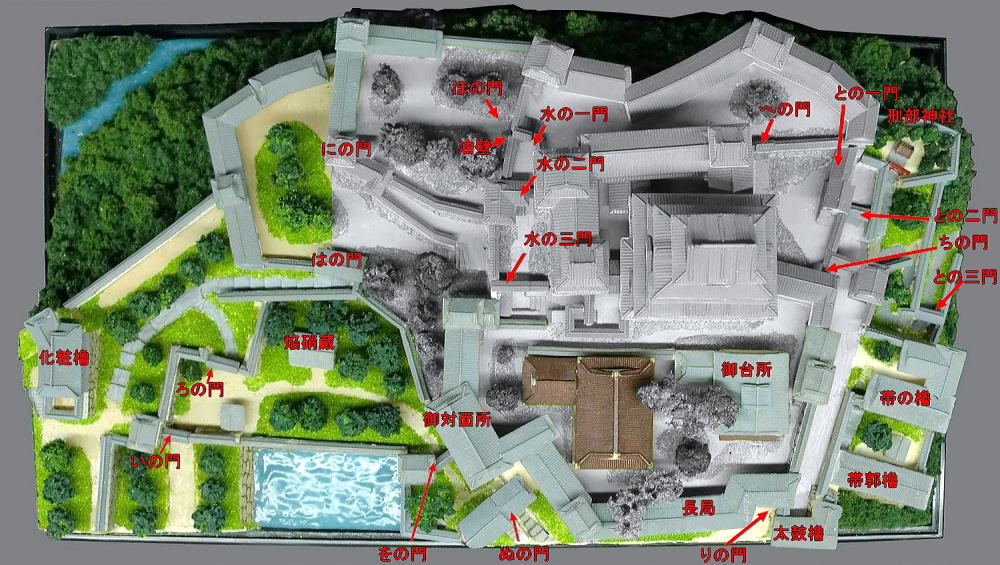

追加された部分と建物

カラーの部分が追加された部分

鯱の取付、刑部神社の樹木追加。

プラモデルに付属しているネームプレートを黒地に金色で着色し貼り付けた。

姫山の原生林の樹木が少ない気もするが、300年〜400年前なので控えめにした。

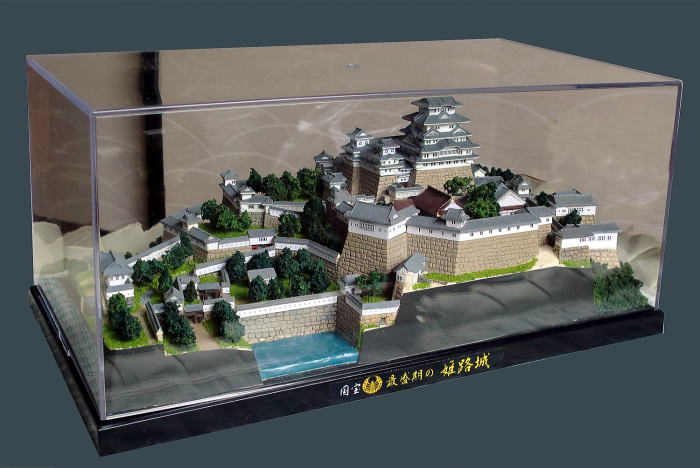

カバーを被せるとこんな感じ。反射して色々映り込んでいるけれど(^_^;)

まだ補修したいところは色々あるが一応これでおしまい。(^。^)y-.。o○